ブログを開設していざ記事を書いてみようと思ったら「どんな記事を、どうやって書けばいいのかわからない…」そう思って手が止まってしまう人もいるかと思います。

しかし、書き方のポイントさえ押さえれば、誰にでも読みやすいく読者のメリットになる記事を書くことはできます。

この記事では、これからブログを始めたい初心者の方に向けて、読みやすくて、SEOにも強い記事をスムーズに書けるようになるための手順とコツを、7つのステップで丁寧に解説しています。

記事構成・タイトルの付け方・本文の書き方・チェック方法まで、「これさえ読めば迷わない完全ガイド」として、ぜひチェックしてみてください。

- 読まれるブログ記事に共通する2つの重要ポイント

- 執筆前に必ずやるべき5つの準備と心構え

- 初心者でもスラスラ書けるブログ記事の7ステップ

- SEOに強い記事構成・タイトル・導入文の作り方

- 公開前にやっておくべきチェック&読みやすさのコツ

ブログの記事を書く上で重要なこと2つ

ブログの記事を書くとき、何よりも意識すべきなのは「読者のためになるかどうか」です。

どんなに自分が書きたい内容であっても、読者が「読んでよかった」と思えなければ、ブログとしての価値は生まれません。

では、読者にとって価値ある記事とはどのようなものでしょうか?

ここでは、ブログ記事を執筆するうえで特に大切な2つのポイントについて解説します。

かすが

かすがとにかく読者ファーストを意識して記事を書いていくのが成功への近道です!

重要なこと①:読者にとって読みやすいこと

読みやすさは、読者に記事を最後まで読んでもらうために絶対に必要です。

せっかく記事をクリックしてくれた読者も、「文字ばかりで読みにくそう」「内容が難しそう」と思われてしまうと、すぐに離脱されてしまい、せっかく書いた内容も届きません。

ユーザーは1記事あたり約10〜20秒で読むかどうかを判断していると言われています。

つまり、ぱっと見たときに「見やすい」「すぐ理解できそう」と思わせる必要があるのです。

詳しくは「SEOに強い記事の書き方」や「記事をさらに読みやすくするポイント」で解説しますが、以下の点を意識しましょう。

- 見出しの挿入

- 適切な段落分け

- 箇条書きの活用

- 専門用語を使わない

とにかく読者にストレスを与えない

読者にストレスを与えてしまう一例は以下!

- 求める答えがあるかわからない

- 文字ばかりで読みにくそう

- 記事の内容が難しそう

- 書き手のテンションが合わない

例えば、iPhoneの操作で分からないことがあって、検索してたどり着いた記事の内容が、最新のiPhoneの機能を紹介する内容ばかりだったら、すぐにユーザーはブラウザバックしてしまいます。

あと「なんだか馴れ馴れしい」「上から目線で言われている」といった書き手のテンションが合わないことも、ストレスになることも…。

こういう経験は結構ありますよね?

重要なこと②:読者にとって役に立つこと

読者にとって役に立つ情報があるかどうかが、記事の価値を決めます。

読者は自分の悩みや疑問を解決するために検索をするため、自分語りや抽象的な意見ではなく「この情報を得られてよかった」と思える内容を意識しましょう!

つまり、読者の問題解決につながる

- 具体的なノウハウや事例

- 数字やデータ

を提供することが、SEO的にも非常に重要です。

誰の、どんな悩みを、どうやって解決するのか?

を常に意識して書くことが鍵になります。

記事を書く際の心構え3つ

ブログ記事のクオリティを上げるには、テクニックだけでなく「心構え」も非常に重要です。

どんなに文章が上手くても、取り組む姿勢や考え方が間違っていれば、読者の心を動かすことはできません。

ここでは、これから記事を書くすべての人に知っておいてほしい「3つの心構え」を紹介します。

これを意識するだけで、執筆のスピードも質も劇的に変わるはずです。

心構え①:文章は読まれない前提で書く

ほとんどの読者は文章を最初から最後まで読まない、という前提で記事を書くべきです。

読者は常に「時間がない」中で、「悩みを解決する」ために情報を探しているため長い文章を集中して読むこと自体がストレスです。

つまり、ウェブユーザーの多くは「斜め読み」をして必要な情報だけを拾い読みしているので、最初の数行で興味を引けなければ読み飛ばされ、せっかくの情報も届きません。

そのため、

- 要点は最初に伝える

- 重要な部分は強調する

- ビジュアルで整理する

など、読まれないことを前提に「見せる工夫」が必要なのです。

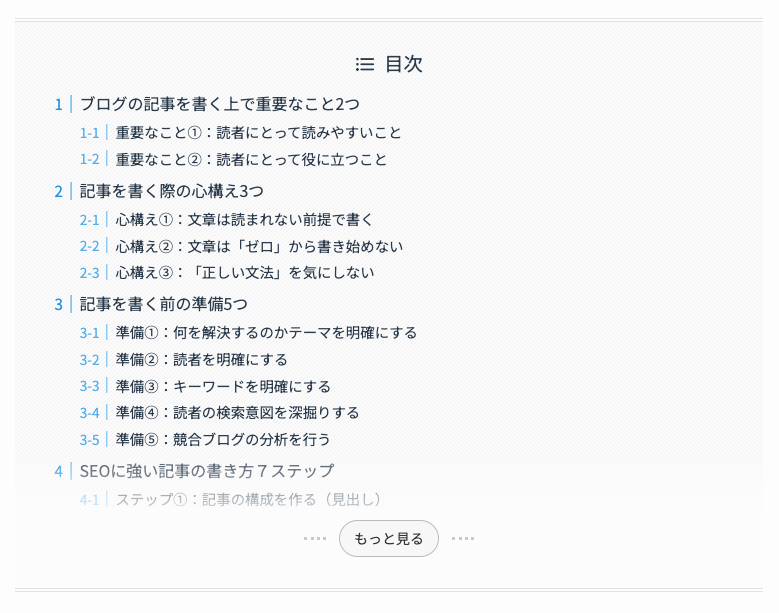

読みたいところへジャンプできる目次は必須

目次は、記事の全体像を読者に伝え、離脱を防ぐためのナビゲーションとしてもはや必須です。

記事の全体像が事前に分かることで、読者は自分が知りたい情報へスムーズにアクセスでき、必要な箇所だけを読むことができます。

当ブログで仕様している有料テーマのSWELL

有料テーマを使用していない場合も、WordPressでは「目次プラグイン」を使うことで、見出しから目次を自動で生成可能です。

ブログを始めたばかりの頃は、1つ1つのタイトルに手動でページ内リンクを貼っていました(泣)

心構え②:文章は「ゼロ」から書き始めない

白紙から文章を書き始めるのではなく、記事構成やテンプレートを用いて書き出すのが効率的です。

何を書くか決まっていない状態でいきなり書き始めると、時間も労力もかかり、迷走しやすくなります。

結果として、読者にとってわかりにくい文章に…。

記事構成の作り方について、このブログでも詳しく解説していますのでぜひチェックしてみてください。

文章の流れが明確になり、無駄な脱線も減ります。

特にブログでは「導入 → 問題提起 → 解決策 → まとめ」の流れを基本にすると、読者にも伝わりやすくなります。

心構え③:「正しい文法」を気にしない

ブログ記事では、伝わることを最優先にし、完璧な文法にこだわりすぎる必要はありません。

ブログは論文や小説ではなく、「読者の悩みを解決するための実用的な文章」だからです。

読み手に伝わりやすいかどうかがすべてです。

多くのブログで取り上げている、以下のような点は、まずは気にしなくて大丈夫です。

- 一般的なライティングルール

- ひらがな・カタカナ・漢字の割合

- 句読点の正しい使い方

とにかくはじめは「まずは書くこと」を意識して、「書くこと」に慣れましょう!

慣れてきた時に、さらに文章力をレベルアップさせるために正しい文法を学ぶ、くらいのスタンスで全然良いです!

「上手に書かなきゃ」「文法も気にしなきゃ」なんて束縛から解放されると、一気に書くハードルが下がりますよね。

記事を書く前の準備5つ

実は、記事の質を決めるのは「書き始める前の準備段階」です。

何も考えずに書き始めると、伝えたいことがぶれてしまい、読者にも届きません。

逆に、事前にしっかりと土台を固めておけば、文章がスラスラ書けるようになり、読者の心にも届く記事になります。

ここでは、ブログ記事を書く前に必ず押さえておきたい5つの準備について詳しく解説します。

準備①:何を解決するのかテーマを明確にする

記事を書く前に、「この記事はどんな悩みを解決するのか?」を明確にする必要があります。

記事のテーマがぼんやりしたままだと、内容がぶれてしまい、読者の心に響きません。

例えば「ブログの書き方」といっても、

- 構成の作り方

- 文章の書き出し方

- SEOのポイント

など、悩みは多岐にわたります。

そのため、まずは「この記事で解決する問題は何か?」を1つに絞りましょう。

テーマを決めるときは、自分の経験や伝えたいことをベースに、

- 誰に伝えたいのか

- どんな情報を伝えたいのか

- 記事を読んでどう思って欲しいのか

を考えます。

今回の記事テーマの例として

で考えていきます。

- 誰に伝えたいのか

→ブログをこれから始めたい初心者 - どんな情報を伝えたいのか

→「記事を書く前の準備」、「記事を書くステップ」など - 記事を読んでどう思って欲しいのか

→「思ったより簡単そう!」、「手順がわかれば自分にもできそう」など

といった感じになります。

記事のテーマを決めるだけでも書くべき記事の方向性が決まってきますよね!

準備②:読者を明確にする

誰に向けて書くのか、具体的な読者像を設定することが大切です。

ターゲットが曖昧だと文章のトーンや内容が定まらず、誰にも刺さらない記事になってしまいます。

具体的な「一人」を思い浮かべることで、より共感されやすくなります。

年齢、性別、職業、悩み、知識レベルなどを細かく想定することで、的確な表現や事例を盛り込めます。

- 初心者なのか?

- 経験者なのか?

- 何を求めているのか?

を明確にしましょう。

私は今、ブログを始めようか迷っている、自分の後輩に向けてこの記事を書いています(本人は何も知りませんww)

準備③:キーワードを明確にする

検索されるキーワードを事前に調査し、記事の中心に据えることがSEOの基本です。

キーワードが定まっていないと検索結果に表示されにくく、せっかくの記事が誰にも読まれない可能性があります。

「ブログ 書き方 初心者」というキーワードを狙うなら、その言葉をタイトル・見出し・本文に自然に散りばめる必要があります。

「ラッコキーワード」や「Googleキーワードプランナー」などのツールを活用して、検索ボリュームや競合性も確認しましょう。

キーワードの選定方法について、このブログでも詳しく解説していますのでぜひチェックしてみてください。

キーワード選定は若干地味な作業ですが、ブログ記事の屋台骨です!

準備④:読者の検索意図を深掘りする

検索キーワードから「なぜその言葉で検索したのか?」という読者の本音を読み取ることが重要です。

同じキーワードでも検索意図が異なれば、読者が求める情報もまったく違います。

「ブログ 書き方」というキーワードは、

- 「ブログ初心者向けの基礎知識」を求めているのか

- 「すでに始めている人がSEO対策を知りたい」のか

で、求める情報が異なります。

実際の検索結果を見て、どんな内容が上位に表示されているかを確認することで、検索意図を推測することができます。

準備⑤:競合ブログの分析を行う

すでに上位表示されている競合記事を分析することで、自分の記事に何を盛り込むべきかが見えてきます。

検索上位にいる記事は「検索エンジンとユーザーに評価されている」情報が詰まっています。

それらを参考にしながら、自分の視点や情報を加えることで、より価値ある記事に仕上げましょう!

競合ブログを分析する際は以下の点を細かくチェック!

- タイトルの付け方

- 見出し構成

- ボリューム感

- 使われているキーワード

- 図解の有無

競合ブログの分析について、詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

SEOに強い記事の書き方7ステップ

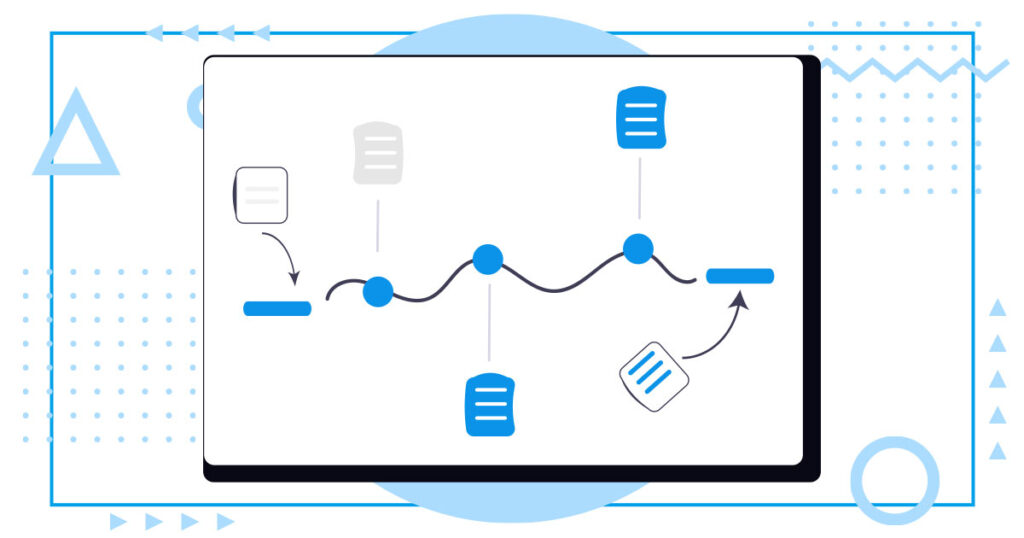

まずは記事を構成する6つの要素を下の画像で確認しましょう。

ここではこれらの6つの要素と、検索結果の一覧画面で表示される、記事の概要文(メタディスクリプション)の7つのステップについて、実際に取り組む順番ごとに実践的に詳しく解説します。

せっかく時間をかけて書いたブログ記事も、検索結果で上位表示されなければ、読者の目に触れることはありません。

SEOに強い記事とは、構成・内容・表現・見せ方にまで戦略を持たせること。

ひとつずつ実践していけば、自然と検索上位を目指せるようになること間違いなし!

以下が実際に取り組む順番です。

それぞれ詳しく解説します。

さあいよいよ、この記事のメインの内容です!

ステップ①:記事の構成を作る

記事構成を設計することで、全体の流れが明確になり、読者が情報を整理しながら読み進められます。

また、見出しにはSEO上重要なキーワードを入れ込むことができ、検索エンジンにも内容が正しく伝わりやすくなります。

読者が流し読みしやすくなるだけでなく、検索エンジンにも「このページにはどんな情報があるのか?」を伝える役割を果たします。

また、事前に構成を作ることで

- 話が脱線しない

- 重複を避けられる

- 執筆スピードが上がる

といった実務的なメリットも!

構成を作る際のポイントは以下の5つです。

- 読者の検索意図に沿った順番で情報を並べる

→ 読者が「知りたい順番」で情報を提示することで、ストレスなく読み進めてもらえます。検索ニーズを満たす流れを意識しましょう。 - H2で大きなテーマ、H3でその詳細や具体例を展開する

→ 記事の階層構造を意識すると、情報が整理され、読者も理解しやすくなります。H2は章、H3はその中の説明というイメージです。 - 見出しにはなるべくキーワードを自然に含める

→ 見出しにキーワードを入れることで、検索エンジンにも記事の内容が伝わりやすくなり、SEO効果が高まります。 - それぞれの見出しを見れば、その章で何が書いてあるかがわかる

→ 読者がスクロールしながら「ここに知りたい情報がある」と判断できるよう、具体性のある見出しを心がけましょう。 - 見出し全体を見ればその記事全体の内容がわかる

→ 全見出しを並べて見るだけで、記事の全体像が理解できる構成にすると、読者だけでなく検索エンジンにも高評価されやすくなります。

記事構成は、ブログ執筆の設計図です。ここを丁寧に作り込むことで、本文も自然と質が高くなり、検索にも強くなります。

ブログの記事構成の作り方について、詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

ステップ②:本文

本文では、読者の疑問や悩みを的確に解決する具体的な情報を、わかりやすく丁寧に伝えることが重要です。

読者は「悩みを解決したい」「知りたい情報がある」という、明確な目的を持って検索していることを念頭におきましょう。

その期待に応えられない記事は、すぐに離脱されてしまい、SEO評価も下がってしまいます。

検索キーワードに対する「答え」が本文内にしっかり含まれていることが、SEOの基本です。

読者にとって価値のある本文を書くためのポイントを6つ紹介します。

- とにかく結論を先に書く(結論→理由→具体例→再結論)

「◯◯するには△△が効果的です」と冒頭に伝えることで、読者が素早く理解できます。 - 理由や背景を加える

なぜそうなのか?の説明を入れることで説得力が増します。 - 事例や数字を使う

抽象的な説明だけでなく、実例やデータを入れることで信頼性が高まります。 - 適度に見出しを入れる

長文になる場合は「ひとつのH2に対して2,000文字以内を目安に分割」し、適宜H3を挿入することで、読みやすさとSEOの両立が可能になります。 - 曖昧な表現は避け、言い切る

「〇〇かもしれません」「たぶん」などの曖昧な表現は避け、「〇〇です」と断言したほうが、信頼感が増します。 - 専門用語や難しい表現は避ける

→ 読者の知識レベルに合わせて、できるだけやさしい言葉を使いましょう。特に初心者向けの記事では、専門用語を多用すると理解を妨げ、離脱の原因になります。どうしても使う場合は、必ず補足説明を加えるようにしてください。 - 余計な情報は入れない

本筋と関係ない情報が多いと、読者は混乱し、離脱の原因になります。読者にとって不要な部分は思い切って削除しましょう。

ブログの本文は、単に情報を並べるだけでは不十分です。

読者が「なるほど」「やってみよう」と感じられるような、親切で実用的なコンテンツを目指しましょう。

ステップ③:まとめ

記事の最後に「まとめパート」を入れることで、読者に情報を整理してもらい、次の行動へ自然に導くことができます。

読者が記事を読み終えたタイミングで要点を振り返り、「自分にとって役立つ情報だった」と納得してもらうことが、読者満足とSEO評価の向上に直結します。

ユーザーの「滞在時間」や「記事の最後まで読まれる率」はSEOにおいて重要な指標のひとつ。

そのため、最後まで読んだ読者を無駄にせず、きちんと価値を提供し、行動を促すことが求められます。

ブログ記事のまとめを書く際のポイントは、以下の3点を意識すると効果的です。

- 記事の内容で重要な部分を簡潔に要約する

読者が記事全体の要点を振り返れるように、H2ごとのキーポイントを一文ずつにまとめましょう。

例:「ブログを書く前には、テーマ・読者・キーワードの3つを明確にすることが重要です。」 - 悩みが解決できたことを伝える

「この記事を読んだことで問題が解決した」と感じてもらえるように、読者の視点で満足感を言語化します。

例:「これで『ブログ記事の書き方が分からない』という悩みは解消できたはずです。」 - 行動喚起(CTA)を設置する

読者に次に取ってほしい行動を明確に伝えましょう。

例:「この記事が参考になった方は、ぜひ他の記事もチェックしてみてください」「実際に記事構成を作ってみましょう」など。

「まとめ」は単なる締めくくりではなく、読者との最後のタッチポイントです。

ここを丁寧に作ることで、記事全体の印象がぐっと良くなり、読者との信頼関係も築きやすくなります。

せっかく記事を最後まで読んでくれた方に、ぜひ次のアクションを提示しましょう!

ステップ④:導入文

導入文は、読者の心をつかみ、記事本文へスムーズに誘導する重要なパートです。

読者はページを開いた瞬間、わずか数秒で「このページを読むかどうか」を判断します。

その判断材料となるのが、記事冒頭に書かれる「導入文(リード文)」です。

魅力的な導入文を書ければ、記事全体の読了率・滞在時間・SEO評価すべてが大きく向上します。

効果的な導入文を書くために押さえるべき7つのポイントを以下にまとめます。

- 読者の悩みに共感する

→ 記事を読み始めた読者が「まさにそれ、自分のことだ」と感じるような一文から始めましょう。

例:「ブログの記事の書き方がわからなくて、毎回手が止まっていませんか?」 - 誰に向けた記事なのかを伝える

→ 想定している読者像を明確にすることで、「これは自分のための記事だ」と感じさせます。

例:「この記事は、これからブログを始める初心者の方に向けて書いています。」 - 記事のメリットを伝える

→ 読むことで得られる価値を明確に伝え、読み進める動機を与えます。

例:「この記事を読めば、読まれる記事を書くための考え方と手順が分かります。」 - 具体的な数字を入れる

→ 数字を入れることで信頼性が増し、記事の情報価値を感じてもらいやすくなります。

例:「実際にこの方法で書かれた記事が、検索順位1位を獲得した事例もあります。」 - この記事でわかることを伝える

→ 見出しの要約や箇条書きで、読者に「読むべき理由」を明示します。

例:「この記事では、記事構成の作り方からSEO対策のポイントまで7ステップで解説します。」 - どんな人がこの記事を書くのかを伝える

→ 執筆者の実績や立場を伝えることで、読者の信頼感を得られます。

例:「本記事は、これまで100本以上のSEO記事を執筆・監修してきた現役Webライターが執筆しています。」 - 導入文は公開直前に最終調整する

→ 記事の全体像を把握したうえで書き直すことで、より整合性のある魅力的な導入文になります。

例:「本文を書き終えたあとに、導入文を再チェックしてブラッシュアップするのが効果的です。」

導入文は、記事の「顔」です。

ここで読者の心をつかめれば、最後まで読み進めてもらえる確率は格段に上がります。

記事の中で最も重要な数百文字と意識して、丁寧に作り込みましょう。

ステップ⑤:記事タイトル

記事タイトルは、検索結果やSNS上で「読まれるかどうか」を左右する重要な要素です。

どんなに中身の濃い記事を書いても、タイトルで興味を引けなければクリックされず、読まれることはありません。

つまり、読者の注意を一瞬で惹きつける「タイトル設計」は、SEOと読者獲得の両面で極めて重要な工程です。

適切なキーワードと魅力的な表現を組み合わせることが、上位表示とクリック獲得のカギになります。

効果的な記事タイトルを作るために意識すべき7つのポイントは以下のとおりです。

- なるべく冒頭にキーワード入れる

→ Googleは左側(=冒頭)から単語を評価するため、狙いたいキーワードはできる限り前に配置しましょう。

例:「ブログ記事の書き方|初心者でも書ける7つの手順」 - 具体的な数字を入れる

→ 「7選」「3つのコツ」など数字が入ると、情報のまとまり感と信頼性が増し、読者が内容をイメージしやすくなります。

例:「SEOに強いブログ記事の書き方5ステップ」 - ターゲットが分かるようにする

→ 誰向けの記事なのかを明確にすることで、読者とのマッチ度が高まり、クリックされやすくなります。

例:「ブログ初心者向け|失敗しない記事の書き方」 - 読者の悩みや目的を意識する

→ 読者は悩み解決のために検索しているため、「どうなれるのか」を意識したタイトル設計が有効です。

例:「ブログが書けない人へ|スラスラ書けるようになる方法」 - 読者がクリックしたくなる言葉を入れる

→ 「簡単」「今すぐできる」「知らないと損」など、感情を動かす言葉を適度に入れると効果的です。

例:「初心者でも簡単!読まれるブログ記事の書き方」 - 32文字程度にする

→ Googleの検索結果に表示されるのは、概ね32文字前後まで。それ以上は「…」で切れてしまう可能性があります。伝えたいことを絞って、簡潔で伝わりやすいタイトルを心がけましょう。 - タイトルは公開直前に最終調整する

→ 記事全体を書き終えたあとに再度タイトルを見直すことで、内容とのズレを防ぎ、より精度の高いタイトルが作れます。初稿のままで決定せず、全体の仕上がりを踏まえてブラッシュアップしましょう。

タイトルは「検索結果で最初に見られる文章」です。

ここで読者の関心をつかめなければ、どれだけ本文を工夫しても意味がありません。

慎重かつ戦略的にタイトルを作り込みましょう。

ステップ⑥:アイキャッチ画像

アイキャッチ画像は、記事の第一印象を左右する「視覚的な入り口」であり、クリック率・滞在時間・読者の興味に大きく影響します。

人は文章よりも先に「画像」で情報を判断するため、印象的なアイキャッチは記事の価値を視覚的に伝える重要な要素です。

とくにSNSやブログの一覧ページでは、アイキャッチの「見た目の魅力」が読者の目に留まるかどうかを大きく左右します。

また、記事の内容や雰囲気に合った画像を設定することで、読者は「内容が整理されていそう」「読みやすそう」と感じ、クリックや読了につながりやすくなります。

読者の興味を惹くアイキャッチ画像を作るポイントは以下の5つです。

- 記事の内容がひと目で伝わるデザインにする

→ タイトルのキーワードやテーマが伝わる画像を使い、「この記事で何がわかるのか」が一瞬で理解できるようにします。

例:「ブログの書き方」なら、パソコンとノート、文字入力中の画像など。 - 文字を入れる場合はシンプル&見やすく

→ 画像にテキストを重ねると、テーマが明確になります。ただし、文字数は10〜15文字程度にし、フォントも読みやすいものを選びましょう。背景と文字のコントラストにも注意してください。 - デザインは統一感を持たせる

→ 複数の記事を運営しているブログでは、色味やフォント、レイアウトに統一感を持たせることでブランド感が生まれます。Canvaなどの無料デザインツールを使えば、テンプレートを活用して簡単に統一されたデザインが作れます。 - フリー素材や著作権に注意する

→ Google画像検索から無断で画像を使用するのはNGです。Unsplash、O-DAN、Pixabayなどのフリー素材サイトを活用しましょう。 - スマホでの表示も確認する

→ PCで見てちょうどいいサイズでも、スマホでは文字が小さく読みにくいことがあります。必ずモバイル表示でも確認しましょう。

アイキャッチ画像は、単なる飾りではありません。

「この先に読みたい情報がある」と思わせるための強力な視覚的要素です。

画像1枚で記事の第一印象は大きく変わるため、ぜひ力を入れて作成してください。

ステップ⑦:メタディスクリプション

メタディスクリプションは、検索結果で読者の興味を引き、クリック率(CTR)を高めるために欠かせない要素です。

下の画像のように、Googleの検索結果に表示される「タイトルの下の説明文」がメタディスクリプションです。

読者が「読むか・読まないか」を判断する重要なテキストです。

記事の内容を簡潔に伝え、読むメリットを示すことで、読者の関心を引きつけられます。

メタディスクリプションを適切に設定しておくことで、検索意図に合致した場合にそのまま表示されやすくなり、クリック率が向上するという実例が多くあります。

良いメタディスクリプションを書くためのポイントは以下の5つです。

- 検索意図に応える一文を入れる

→ 検索ユーザーが「この記事で自分の悩みが解決しそう」と思えるように、明確な答えや解決策を提示しましょう。

例:「ブログ記事の書き方が分からない方へ。初心者でも迷わず書ける7つの手順を解説します。」 - キーワードを自然に含める

→ 設定したSEOキーワードを含めることで、検索との関連性が高まり、表示時に太字になって目立つ効果も期待できます。 - 具体的なメリットを伝える

→ 読者が「この記事を読むと何が得られるのか?」を具体的に伝えることで、クリックされやすくなります。

例:「構成作り・導入文・タイトルの付け方まで、実践的に学べます。」 - 120文字以内に収める

→ スマートフォンやPCで全文が表示されるのは、概ね110〜120文字前後です。それ以上は途中で切れてしまうため、端的にまとめましょう。 - 内容とズレがないようにする

→ メタディスクリプションで期待させた内容が本文に含まれていないと、離脱の原因になります。記事の中身と一致するよう注意してください。

メタディスクリプションは、検索結果で表示される「最初の接点」です。読者の関心を引きつけ、クリックへつなげるための「広告文」と考え、丁寧に書きましょう。

記事をさらに読みやすくするポイント4つ

せっかく丁寧に記事を書いても、「読みにくい」「疲れる」と思われてしまえば、読者は途中で離脱してしまいます。

内容がどれだけ優れていても、それを「伝える工夫」がなければ、価値は十分に届きません。

ここでは、記事をより読みやすく、分かりやすくするための実践的な4つのポイントを紹介します。

どれもすぐに取り入れられるものばかりなので、記事のクオリティ向上にぜひ役立ててください。

ポイント①:箇条書きにする

情報を整理して伝えるには、箇条書きが非常に効果的です。

理由は、文章だけで説明すると情報が埋もれやすく、読み手がポイントを把握しにくくなります。

箇条書きにすれば、一目で内容が分かりやすくなり、理解や記憶にも残りやすくなります。

とくに複数の要素を並列で紹介するとき(例:メリット・デメリット、手順、チェックリストなど)は、積極的に使うべきテクニックです。

悪い例

記事をさらに読みやすくするポイントは「箇条書きにする」「画像・図を入れる」「文章を装飾する」「長い文章は適度に区切る」の4つです。

良い例

記事をさらに読みやすくするポイントは以下の4つです。

- 箇条書きにする

- 画像・図を入れる

- 文章を装飾する

- 長い文章は適度に区切る

文章内の要点を箇条書きにするだけで、とても内容が確認しやすくなりましたね!

ポイント②:画像・図を入れる

図解や画像を使うことで、直感的に内容を理解してもらいやすくなります。

文章だけではイメージしづらい情報も、視覚要素が加わることで具体的に伝わるからです。とくに手順や構造の説明、比較などでは、視覚的補足が非常に有効です。

ブログにおいても、図・イラスト・スクリーンショットなどを適切に配置することで、読者の理解を大きくサポートできます。

文章では伝わりにくい内容も、画像や図を入れることでとても分かりやすくなります!

ポイント③:文章を装飾する

強調したい部分に装飾を加えると、読者の注意が集まり、理解が深まります。

すべて同じトーンで書かれた文章は読み飛ばされやすく、重要な情報も埋もれてしまいます。

装飾を使うことで、読者が「ここが大事なんだ」と意識的に読み取れるようになります。

悪い例

せっかく丁寧に記事を書いても、「読みにくい」「疲れる」と思われてしまえば、読者は途中で離脱してしまいます。

内容がどれだけ優れていても、それを「伝える工夫」がなければ、価値は十分に届きません。

良い例

せっかく丁寧に記事を書いても、「読みにくい」「疲れる」と思われてしまえば、読者は途中で離脱してしまいます。

内容がどれだけ優れていても、それを伝える工夫がなければ、価値は十分に届きません。

悪い例のように、やりすぎると逆に見づらくなるため、1つの段落に1〜2箇所までを目安に活用しましょう。

特にマーカーを使ったり、テキストの色を変える場合は強調しすぎてしまうので、自分のルールを設けて「ここぞ」という時にだけ使うようにしましょう!

上の悪い例は「大袈裟だな」と思う方もいるかもしれませんが、実際に私が以前やっていたのがこんな感じでした(汗)

ポイント④:長い文章は適度に区切る

1文が長くなる場合は、意識的に区切ることで、読みやすさが大幅に向上します。

句読点のない長文は、読む側にストレスを与え、意味を取り違えられるリスクも高くなってしまいます。

テンポよく読み進めてもらうためには、短く、リズミカルな文章が効果的!

1文あたりの最適な長さは「40〜60文字程度」が理想です。

また、段落のボリュームも3〜5行を目安にすると、見た目にも読みやすくなります。

「ひと息で読める」感覚を意識して、適度に改行を入れましょう。

悪い例

1文が長くなる場合は、意識的に区切ることで、読みやすさが大幅に向上します。理由は、句読点のない長文は、読む側にストレスを与え、意味を取り違えられるリスクも高くなるからです。テンポよく読み進めてもらうためには、短く、リズミカルな文章が効果的です。1文あたりの最適な長さは「40〜60文字程度」が理想です。

また、段落のボリュームも3〜5行を目安にすると、見た目にも読みやすくなります。「ひと息で読める」感覚を意識して、適度に改行を入れましょう。

良い例

1文が長くなる場合は、意識的に区切ることで、読みやすさが大幅に向上します。

理由は、句読点のない長文は、読む側にストレスを与え、意味を取り違えられるリスクも高くなるからです。

テンポよく読み進めてもらうためには、短く、リズミカルな文章が効果的です。

1文あたりの最適な長さは「40〜60文字程度」が理想です。

また、段落のボリュームも3〜5行を目安にすると、見た目にも読みやすくなります。

「ひと息で読める」感覚を意識して、適度に改行を入れましょう。

記事を書いた後のチェック2つ

実は、公開前の「ひと手間」を加えることで、記事のクオリティはぐんと向上します。

ミスや読みづらさに気づけるだけでなく、読者の満足度やSEOの評価を高める効果も大!

記事をよりよくするために欠かせない、公開前チェックすべき2つのポイントをご紹介します。

チェック①:時間を空けてから読み返す

記事を書いた直後ではなく、時間を置いてから読み返すことで、客観的な視点で内容を確認できます。

書いてすぐだと「自分が書いた内容=正しい」と思い込んでしまい、誤字脱字や論理の飛躍に気づきにくいからです。

時間を空けることで脳がリフレッシュされ、読者目線に立って内容を見直すことができます。

理想は一晩寝かせてから再チェックすること。

難しい場合でも、30分〜1時間程度時間を置くだけでも効果があります。

- 読みづらい部分はないか?

- 主張は一貫しているか?

- 誤字・脱字はないか?

を冷静にチェックしましょう。

チェック②:スマホで読み返す

スマートフォンで表示・閲覧してみることで、読者視点での見やすさ・読みやすさを確認できます。

現在のWeb閲覧の大半はスマートフォンからであり、PCで見た時とレイアウトや行間が異なることも多いです。

PCで完璧に見えても、スマホでは読みにくい箇所がある場合も。

※パソコンで見た際は気にならなかったところも、スマホで見ると画面が文字で埋め尽くされてしまっている場合も

スマホで読み返しながら、

- 改行は適切か?

- 1つの段落の文字数は多すぎないか?

- 行間が詰まりすぎていないか

- 装飾が見づらくなっていないか

などを細かくチェックしましょう。

ブログの記事の書き方に関するよくある質問

ブログ初心者の方からよく寄せられる「記事の書き方」に関する疑問をまとめました。

実際によくある悩みをQ&A形式で解説していますので、ご自身の不安や迷いの解消にお役立てください。

ブログの記事の書き方まとめ

ここまで、ブログ記事を書くための具体的な手順や考え方を、初心者にも分かりやすい形で解説してきました。

- どうやって記事を書き始めればいいのか分からない

- 読みやすくてSEOにも強い記事にしたい

そんな悩みを持つ方にとって、本記事が少しでもヒントになれば幸いです。

最後に、この記事の重要ポイントを整理して振り返りましょう。

- 読みやすさと読者への価値提供が最優先

→ 読者の悩みを明確にし、それを丁寧に解決する記事を心がけましょう。 - 心構えを整えることで、執筆がスムーズに進む

→ 「読まれない前提」「ゼロから書かない」「完璧を目指さない」ことが、継続のコツです。 - 書き始める前の準備が、記事の質を決める

→ テーマ・読者・キーワード・検索意図・競合分析を事前に行うことで、説得力のある記事が書けます。 - 7つのステップでSEOに強い記事を構築する

→ 構成・本文・まとめ・導入文・タイトル・アイキャッチ・メタディスクリプションを丁寧に設計しましょう。 - 読みやすさは「見せ方」で大きく変わる

→ 箇条書き、画像、装飾、文章の区切りなど、視覚的にも読みやすい工夫が重要です。 - 最後のチェックが記事の完成度を上げる

→ 書いた後に時間を置いて、スマホでも読み返し、客観的に最終チェックをしましょう。

ブログは「読者との対話」です。

一方的に情報を押し付けるのではなく、相手の立場に立ち、共感し、必要な情報を提供することが大切です。

最初は思うように書けなくても、今回紹介した考え方と手順を繰り返すことで、確実にスキルは上達していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!以下のおすすめ記事もチェックして見てくださいね!

まだブログを始めていない方は以下の記事をぜひチェック!

ブログを始めたばかりの人は以下の記事をぜひチェック!