「ブログを書きたいけど、どう構成すればいいのか分からない…」「書き始めても途中で手が止まってしまう…」

そんな悩みを抱えている初心者の方はとても多いです。

実は、読まれるブログ記事に共通しているのは、「記事構成がしっかりしていること」です。

記事構成とは、記事全体の設計図のようなもので、これを意識するだけで文章が驚くほど書きやすくなり、読者にも伝わりやすくなります。

この記事では、初心者でも迷わず使えるブログ記事構成の作り方を、実践的なテンプレートとともに徹底解説します。

記事タイトルや導入文、見出し(目次)の作り方から、構成でやりがちな失敗の回避法まで、段階的にわかりやすく解説。

読み終えるころには、あなたも「構成で迷わない」書き方のコツが身につき、どんなテーマでもスラスラ書けるようになるはずです。

ブログ記事の「書けない」を「書ける!」に変える第一歩を、ここから始めましょう。

- 初心者でも迷わず書ける!ブログ記事構成の基本と全体像

- ブログ記事を組み立てるための「6つの基本要素」がわかる

- 記事構成を作る前にやっておくべき4つの準備ステップ

- 初心者向け!テンプレートを使った構成作成の実践方法

- 構成づくりで失敗しないコツと、すぐ使える万能構成テンプレート

まずは全体像を把握!ブログの記事構成とは何か、なぜ必要なのか

悩む人

悩む人ブログ記事構成ってよく聞くけど、正直よくわからない…

何となく思いついた順に書いてるけどダメなの?

そんな疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。

実は「記事構成」さえ押さえておけば、記事はグッと書きやすくなるうえに、読者にも読まれやすくなります。

このパートでは、そもそもブログの記事構成とは何か、そしてなぜ必要なのかを丁寧に解説します。

ブログの記事構成とは「記事全体の設計図」のこと

ブログの記事構成とは、記事の流れをあらかじめ設計しておく「設計図」のようなものです。

記事構成があることで、何をどこに書くかが明確になり、スムーズに文章を書き進めることができます。

設計図のないまま家を建てると無駄が多くなるように、記事構成なしで記事を書くと、情報がバラバラになりがちです。

「導入 → 問題提起 → 解決策 → まとめ」といった基本の流れを事前に決めておくだけで、記事全体の一貫性と完成度が格段に上がります。

構成があると「書くスピード」と「質」が上がる

記事構成を決めてから書き始めると、記事を書くスピードも質も向上します。

書く前に情報の整理が済んでいるため、書いている途中で悩む時間が減り、結果的に迷わず最後まで書ききれるからです。

初心者でも、同じように記事構成を作れば、手が止まるストレスが減り、「書けた!」という達成感を味わいやすくなります。

SEOにも読者満足にも「記事構成」は欠かせない

記事構成は、SEO対策としても、読者の満足度を高めるうえでも欠かせません。

Googleは「読者の検索意図を満たす、わかりやすい記事」を評価しており、記事構成が整っている記事ほど評価されやすくなります。

つまり、ただキーワードを詰め込むだけではなく、読者が迷わず読み進められる記事構成こそが、SEOの土台となるのです。

ブログの記事構成6つの要素

ブログ記事を構成するうえで「見出しや本文さえ書ければOK」と思っていませんか?

記事全体の完成度や読者の満足度を左右する要素は、実は6つあります。

ここでは、ブログの1記事を構成するために欠かせない「6つの基本要素」について、初心者にもわかりやすく順を追って解説していきます。

この6要素を意識するだけで、記事の質がグッと上がるはずです。

ここでは簡単に各要素を説明します。後のブログ記事構成の作り方のところで各要素について作成方法を詳細に解説します。

要素①:記事タイトル

記事タイトルは、検索されクリックされるかどうかを左右する「最重要要素」です。

タイトルは検索結果やSNSで最初に目に触れる部分であり、ユーザーの興味を引けなければ、内容を読まれることはありません。

実際にSEOでは「タイトルタグの最適化」が上位表示に直結するとされ、検索キーワードを自然に含めることや、具体性・ベネフィットがあるタイトルが好まれます。

読者の悩みにピンポイントで刺さるタイトルが理想です。

要素②:アイキャッチ画像

アイキャッチ画像は、記事の印象を決定づける視覚的な入口であり、クリック率にも影響を与えます。

アイキャッチ画像があることで

この記事は読みやすそう

内容がわかりやすそう

と第一印象が良くなり、読者の関心を引きつけやすくなるためです。

特にSNSやブログ一覧ページでは、文字よりも画像が先に目に入り、印象に残ります。

記事のテーマに合ったシンプルで統一感のあるデザインが好まれ、オリジナリティが高い画像は差別化にもつながります。

要素③:導入文

導入文は「この記事を読むべき理由」を読者に伝えるパートで、本文への入口として非常に重要です。

ここで読者の興味を引けないと、記事の本文に進まず離脱されてしまう可能性が高くなるからです。

効果的な導入文には、

- 読者の悩みに共感すること

- この記事で得られるメリットを示すこと

- 簡単な問題提起をすること

などが挙げられます。

長すぎず、150〜200文字程度が適切です。

要素④:見出し(目次)

見出し構成(=目次)は、記事の全体像を読者に伝え、離脱を防ぐためのナビゲーションとして機能します。

記事の全体像が事前に分かることで、読者は自分が知りたい情報へスムーズにアクセスでき、必要な箇所だけを読むこともできまです。

当ブログで仕様している有料テーマのSWELL

有料テーマを使用していない場合も、WordPressでは目次プラグインを使うことで、見出しから目次を自動で生成可能です。

H2やH3をわかりやすく設計しておくことで、SEOにも強くなり、ユーザー体験も向上します。

要素⑤:本文部分

本文部分は、読者の悩みを解決するための核心部分であり、構成に沿ってわかりやすく展開する必要があります。

本文がわかりにくいと、どれだけタイトルや導入文がよくても、記事としての信頼性が損なわれ、読者満足も得られません。

本文ではPREP法(結論:Point→理由:Reason→具体例:Example→再結論:Point)の順番で情報を整理することで、読み手の理解を助けます。

また、箇条書き・太字・画像などを効果的に使うと、視認性も上がります。

要素⑥:まとめ部分

まとめ部分では、記事全体の要点を振り返りつつ、読者の次の行動を後押しする内容を含めると効果的です。

情報を得た読者が次にどうすればいいか迷わないように、要約とあわせて行動喚起(CTA)を入れることが大切です。

「この記事を読んだあと、何をすればいいのか」が明確であれば、読者は満足し、他記事への導線や商品サービスへの関心も高まりやすくなります。

記事の締めくくりとして、信頼感を残すパートでもあります。

記事構成を作成する前の準備4ステップ

「早く書き始めたい!」という気持ちはよくわかりますが、構成づくりを成功させるためには、その前の準備が非常に重要です。

下準備がしっかりできていれば、記事のブレや迷いが格段に減り、執筆がスムーズになります。

ここでは、記事構成を作る前にやっておきたい「4つの準備ステップ」を解説します。

初心者でもすぐ実践できるよう、具体例も交えてご紹介します。

準備ステップ①:記事のテーマを決める

最初に行うべきは、「この記事は何について書くのか?」というテーマの明確化です。

テーマがあいまいだと、構成も内容もブレてしまい、読者に何を伝えたい記事なのか分かりにくくなります。

テーマを決めるときは、自分の経験や伝えたいことをベースに、

- 誰に伝えたいのか

- どんな情報を伝えたいのか

- 記事を読んでどう思って欲しいのか

を考えます。

今回の記事テーマの例として

で考えていきます。

- 誰に伝えたいのか:ブログの記事構成をどう作れば良いか悩んでいる初心者

- どんな情報を伝えたいのか:「ブログの記事構成の必要性」、「記事構成の作り方」など

- 記事を読んでどう思って欲しいのか:「手順やテンプレートがあれば自分にもできそう」など

といった感じになります。

記事のテーマを決めるだけでも書くべき記事の方向性が決まってきますよね!

準備ステップ②:キーワードを決める

テーマが決まったら、検索されやすい「キーワード」を設定しましょう。

キーワードは、検索エンジンからの流入を増やすための入り口です。

適切なキーワードを選ぶことで、ターゲット読者に届きやすくなります。

キーワード選定のポイント

- ラッコキーワードやGoogleサジェストを活用

- 月間検索数のチェック

- 複合キーワード(例:ブログ 構成 作り方)の活用

ブログのキーワード選定方法については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

準備ステップ③:読者の検索意図を深掘り

キーワードが決まったら、「このキーワードで検索する人は、どんな情報を求めているのか?」を考えます。

検索意図を理解することで、読者の知りたいことにピタッと合う内容・構成が作れるようになります。

検索意図を深掘りする質問

- 読者はどんな悩みを抱えて検索している?

- 読者はどんな結論や解決策を求めている?

- 読者の前提知識はどれくらいある?

たとえば、「ブログ 記事構成 作り方」と検索する人の中には、以下のような検索意図を抱えている可能性があります。

- 記事の構成ってそもそも何なのかを理解したい

- どうすれば記事を論理的に、読みやすい順序で書けるのか知りたい

- 記事を書く前に何を準備すればいいかを知りたい

- 記事構成のテンプレートや具体例が欲しい

- 構成で失敗しないコツやよくあるミスを事前に知っておきたい

このように検索意図を深掘りし、その背景にある悩みや質問に答えることが大切なのです。

「ブログ 記事構成 作り方」と検索する人の検索意図が見えてきたら、それらの解決策を記事内で提示してあげましょう!

- ブログ記事構成の「6つの基本要素」を図解・具体例付きで解説する

「タイトル・導入・見出し・本文・まとめ・アイキャッチ画像」などの役割を丁寧に説明することで、構成の全体像を明確にします。 - 「結論→理由→根拠→再結論」で伝える論理的構成の型を紹介する

PREP法などをベースにした文章構成テンプレートを提示し、どんな情報も整理して伝えられるようにします。 - 「構成前にやるべき準備4ステップ」をチェックリストで提示する

テーマ決め・キーワード選定・検索意図の深掘り・競合分析など、構成前に必要な準備を段階的に説明します。 - 初心者向けに「コピペOKの構成テンプレート」を提供する

見出しごとに流れをパターン化したテンプレを紹介し、「とりあえずこの型で書ける」状態を提供します。 - 「構成でよくある失敗とその回避法」を事例つきで解説する

完璧を求めすぎる、主張が多すぎる、見出しがバラバラ…といった失敗パターンを提示し、それをどう防げばいいかを教えます。

準備ステップ④:競合ブログの分析を行う

準備ステップで最後にやるべきは、同じキーワードで上位表示されている記事の「構成」や「内容」をチェックすることです。

検索結果10位以内の記事構成をしっかりとチェックしましょう!

競合がどんな情報を提供しているかを知ることで、自分の記事に何を盛り込むべきか、また差別化のヒントも得られるからです。

検索上位記事をチェックするポイント

- 記事のタイトル

- 記事の見出し

- 記事内容の独自性(どこで他の記事と差をつけているか)

競合ブログの分析について、詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

初心者向けブログ記事構成の作り方6ステップ!

ここでは、初心者でもすぐに実践できる「記事構成の作り方」を、実際の構成要素ごとに具体的に解説します。

実際に記事構成を作っていく際は以下の順番で作っていきます。

導入文と記事タイトルは何で後なの?

と気づいた方は鋭いです!

導入文と記事タイトルは記事の内容によって変わるので、最後に作ります。

例えば「ブログの記事構成の作り方のコツ3つを解説」というタイトルだったとしても、書き進めるうちにコツの部分が増えて4つになる場合もあるからです。

ということで、導入文と記事タイトルは最初にざっくり作ってしまっても良いですが、いずれにせよ最後に調整します。

ステップ①:見出し(目次)【重要】

ブログ構成の中でも特に重要なのが「見出し(目次)」です。読者もGoogleも、これで記事の中身を判断しています。

見出しは記事の「骨組み」であり、情報の順序や整理のしかたを表すため、読みやすさや理解度に大きく影響します。

見出し作成のポイント

- 見出しはH2(大見出し)→H3(小見出し)の順に階層化する

- 読者が「知りたい順番」に並べる

- それぞれの見出しを見れば、その章で何が書いてあるかがわかる

- 見出し全体を見ればその記事全体の内容がわかる

見出しはH2(大見出し)→H3(小見出し)の順に階層化する

初心者がやってしまいがちなミスとして、タイトルのデザインで見出しを選んでしまうことです。

ここのタイトルは目立たせたいから、このデザインの見出しにしよう!

といったタイトルの選び方はNGです!

H2の下にはH3、さらにH3の中で見出しを分けていくならH4といった具合に、必ず階層を意識して見出しをつけていきましょう!

WordPressならタイトル階層に不具合がある場合は、色分けしてくれるのでこまめにチェックしましょう!

見出し構成のエラーの例

H2の後にH4をいれた場合の例です。エラーの見出し部分がオレンジ色になって一目でわかるようになっています。

読者が「知りたい順番」に並べる

見出しを作っていく際の一番のポイントは

読者は悩みを解決しにきているのであって、あなたの記事を読みにきているわけではない

ということです。

少し記事を読み進めても、自分の悩みが解決できることが書いていないと判断されてしまうと、読者はすぐに違う記事を求めて去ってしまいます。

重要な情報ほど早く伝えること意識していくことで、読者の滞在時間も上がり、記事の評価も上がりやすくなります。

それぞれの見出しを見れば、その章で何が書いてあるかがわかる

良い見出しとは、その章を読まなくても「何が書かれている章なのか」が分かるものです。

このように、見出し単体で情報が完結しているかどうかを意識することが大切です。

見出し全体を見ればその記事全体の内容がわかる

記事全体の見出しを並べてみたときに、

導入 → 解説 → 実践 → まとめ

のようなストーリー性や流れが見える構成になっていることが理想です。

たとえば、この記事であれば以下のような流れです:

- H2:記事構成の重要性とは?

- H2:初心者でもできる構成3ステップ

- H2:よくある失敗と回避法

- H2:構成に迷わず書くコツ

- H2:まとめ:

このように見出し全体が「記事の設計図」として機能していれば、読者も迷わず理解できます。

ステップ②:本文

本文では、読者が知りたいこと・解決したい悩みを具体的にわかりやすく伝えます。

本文が論理的に整理されていないと、どれだけタイトルや導入文がよくても、最後まで読んでもらえません。

PREP法(結論:Point→理由:Reason→具体例:Example→再結論:Point)を使えば、誰でもわかりやすく伝えることができます。SEO的にも論理的構成が好まれます。

- 結論

→ブログ構成とは、記事の流れをあらかじめ設計しておく「設計図」のようなもの - 理由

→構成(設計図)があることで、何をどこに書くかが明確になり、スムーズに文章を書き進めることができる - 具体例

→設計図のないまま家を建てると無駄が多くなるように、構成なしで記事を書くと、情報がバラバラになりがち - 再結論

→基本の流れを事前に決めておくだけで、記事全体の一貫性と完成度が格段に上がる

本文の記事作成に迷ったときは型を使えば大丈夫。まずは伝えたいことを明確にして、PREPでシンプルに書く練習をしましょう。

本文作成のポイント

- 各見出しごとに「結論→理由→具体例→再結論」の順で書く

- 難しい言葉は避け、簡単な表現で

- 箇条書きや太字を使って視認性を上げる

ステップ③:まとめ

まとめ部分では、記事全体の要点を振り返りつつ、読者に次の行動を促しましょう。

情報を得ただけで終わらせず、読者が行動に移せるよう背中を押すことで、記事の価値がさらに高まります。

まとめ作成のポイント

- 記事の内容で重要な部分を簡潔に要約する

- 悩みが解決できたことを伝える

- 行動喚起(CTA)を設置する

記事の内容で重要な部分を簡潔に要約する

読者は、記事を最後まで読んでも「何が一番大事だったのか」を明確に覚えていないことが多いです。

そのため、まとめ部分では本文をすべて繰り返すのではなく、最も重要な要素だけを短く整理して伝えることが大切です。

- 各章のポイントを1行ずつで振り返る

- 箇条書きを使って視覚的にわかりやすくする

- 「この記事で伝えたかった結論」を再提示する

全体を一瞬で振り返れる「要約パート」を作ることで、読者の理解がぐっと深まります。

悩みが解決できたことを伝える

読者が記事を読む目的は、「悩みの解決」です。

そのため、まとめの最後で「あなたの悩みは解決しましたよ」と明示的に伝えることで、読後の満足感が生まれます。

- この記事を読んだあなたは、もう記事構成の作成で悩むことはありません

- 今日からはこの方法でスムーズに記事が書けるはずです

- 構成ができれば、記事作成の不安は一気に解消されます

まとめで悩みが解決したことを伝える一文を添えるだけで、読者は「この記事を読んでよかった」と感じ、信頼感を持ってサイトを離れます。

行動喚起(CTA)を設置する

せっかく記事を読み進めてくれた読者はあなたの記事に対して満足度も上がっています。

そんな読者に向けて最後にCTAを設置しましょう!

「読者に次の行動を促すためのメッセージやボタン」のことです。

CTAがあることで、「記事を読んだあとに読者が何をすればいいのか」が明確になります。

読者に行動を促すことで、

- 商品やサービスの申し込み

- メルマガ登録

- 別の記事への誘導

- SNSフォロー

といった「次の一歩」につなげられるのです。

ステップ④:導入文

導入文は「この記事を読む理由」を明確に示す部分です。読者が読むかどうかを決める重要なパートです。

導入で読者の興味を引けなければ、読者は本文に進まず離脱してしまいます。

導入文は記事冒頭にありますが、記事全体の内容に興味を持ってもらうパートのため、記事本文ができてから作成するのが良いです。

導入文書き方のポイント

- 読者の悩みに共感する

→ブログを書きたいけど、構成をどう作ればいいのか分からない…そんな悩みを抱えていませんか? - 誰に向けた記事なのかを伝える

この記事では、「初心者」でも、 - 顕在ニーズが満たせること

すぐに実践できる「迷わない構成の作り方」をわかりやすく解説します! - 記事のメリットを提示

この記事を読んで記事構成がしっかり身につけば、文章力に自信がなくてもスラスラ記事を書けるようになります。

ステップ⑤:記事タイトル

記事タイトルは、クリックされるかどうかを左右する最も重要な要素です。

読者は検索結果でまずタイトルを見て、その記事を読むかどうかを判断するため、興味を引くことが必須です。

タイトル作成のポイント

- なるべくはじめにキーワードを入れる

→「ブログの記事構成の作り方」を初心者向けに解説 - 読者の悩みや目的を意識する

「初心者でもできる」「失敗しない方法」などを入れると効果的です - 数字を入れて具体性を出す

→「7つのコツ」「3ステップで解決」など、数字が入ると信頼感と具体性が生まれる - 読者がクリックしたくなる言葉を入れる

→「簡単に」「今すぐできる」「完全ガイド」など、行動を後押しする言葉を入れると効果的 - 長すぎない(28〜32文字以内が目安)

→タイトルが長すぎると検索結果で途中で切れてしまいます。簡潔でわかりやすく、一目で内容が伝わるように意識する。

検索に強いタイトルは、「キーワード+読者のニーズ+具体性(数字)」を意識して作るのがポイントです。

検索エンジンにも読者にも伝わる、シンプルで魅力的なタイトルを心がけましょう!

ステップ⑥:アイキャッチ画像

アイキャッチ画像は記事の印象を大きく左右する「視覚的な入口」です。

読者が記事に興味を持つかどうかは、タイトルとともにアイキャッチのデザインにも左右されます。

アイキャッチ画像のポイント:

- 記事のテーマに合ったシンプルな画像を選ぶ

- 文字入りのデザインにして内容を補足する(例:「記事構成テンプレート」「初心者向け」など)

- ブログ全体とデザインテイストを統一する

Canvaなどの無料ツールを使えば、簡単におしゃれでわかりやすいアイキャッチが作れます。

構成作りが一気に楽になる!よくある失敗とその回避法

「構成が大事なのは分かった。でも、実際にやってみたらうまくいかない…」「途中で手が止まってしまう…」

そんな悩みを感じたことはありませんか?ブログ初心者が構成作りでつまずくポイントには、ある共通パターンがあります。

ここでは、よくある失敗とその原因、そして具体的な回避方法をセットで解説します。

この記事を読み終えるころには、きっと「構成づくりの不安」がグッと減っているはずです。

「完璧な構成を作ろう」として手が止まる

構成を作る段階で「完璧に仕上げよう」と意気込むと、かえって手が止まりやすくなります。

完璧を目指すあまり、「これで本当にいいのか?」と考え込みすぎてしまい、行動に移せなくなってしまいます。

しかし、構成は「書きながら修正してもいい」ものです。

まずは60点くらいの構成をざっくり作り、書きながらブラッシュアップしていくほうが圧倒的に効率的です。

「伝えたいこと」が多すぎて構成が散らかる

1つの記事に複数の主張を詰め込むと、構成がごちゃごちゃになり、読者にも伝わらなくなります。

読者は「この記事を読めば何が得られるのか」を一瞬で判断したいため、主張がブレていると離脱されやすくなるからです。

SEOの観点でも「1記事=1テーマ」が推奨されています。

主張やテーマは1つに絞り、関連情報は別記事に分けることで、構成がスッキリまとまり、検索エンジンにも評価されやすくなります。

「見出しをどう作ればいいか分からない」で止まる

見出しづくりで悩む場合は、まず「読者の知りたい順」に並べるだけでOKです。

見出しは、記事の「目次」であり、読者のナビゲーションでもあります。

順番に正解はなく、迷ったら「検索意図に沿って並べる」が正解!

読者は上から順に読み進めるため、「悩み → 解決策 → 具体例 → まとめ」という流れが自然で読みやすいと感じます。

この型を意識するだけで、見出しが作りやすくなり、構成全体も整います。

「とりあえずこの構成」で迷わず書ける型を紹介

「どんな構成にすればいいか、毎回悩んでしまう…」という人にこそ知ってほしいのが、「迷ったときの型」です。

実は、読まれる記事にはある程度決まった構成パターンがあります。

この型を知っていれば、どんなテーマでも応用でき、毎回ゼロから構成を考える必要がありません。

ここでは、初心者でもすぐに使える、再現性の高い万能構成をご紹介します。

失敗を避ける「3つの心得」

- 完璧じゃなくていい。まずは書き出す

- 主張は1つに絞る。詰め込みすぎない

- 読者視点で「何から知りたいか」を並べる

この3つを意識するだけで、構成作りの失敗をグッと減らせます。

「導入・問題提起・解決策・まとめ」の鉄板構成が万能

ブログ記事において最も使いやすく、効果的な構成は「導入 → 問題提起 → 解決策 → まとめ」です。

この構成は、読者の興味を引きつけつつ、自然な流れで情報を伝えられるため、多くのジャンルに対応できます。

この流れは「PREP法」や「ストーリーテリング」の基本に近く、読者にとって読み進めやすい構成です。

読者の思考の流れ(なぜ?→どうする?→なるほど!)と一致しているため、ストレスなく読み進められるのです。

各パートの役割と、書くときのポイント

それぞれのパートには明確な役割があり、その役割を意識することで説得力のある記事が書けます。

単に並べるだけではなく、「何のためのパートか?」を理解することで、内容が的確になり、読者の満足度が高まります。

- 導入

→読者の悩みに共感し、続きを読みたくさせる(100〜200文字) - 問題提起

→「なぜこの記事が必要なのか」を提示 - 解決策

→具体的な方法・情報・テンプレートなどを提供 - まとめ

→要点の再確認と行動を促す(次のステップなど)

このように役割を意識して書くことで、構成が明確になり、内容のブレも防げます。

コピペOK!このまま使える構成テンプレート

迷ったときは、以下のテンプレートを使えば、すぐに構成が決まります。

テンプレートを使うことで「考える時間」を短縮し、書くことに集中できます。

【導入】

この記事では、〇〇に悩む人に向けて、△△の方法をわかりやすく解説します。

【問題提起】

・なぜその悩みが起きるのか

・放置するとどうなるのか?

【解決策】

・△△の手順、考え方、テンプレートなど

・具体例や図解があればベター

【まとめ】

・今回の要点を一言で

・読者へのアドバイスや次の行動提案

テンプレートは「カスタマイズ前提」で使おう

テンプレートはそのまま使うだけでなく、記事テーマや読者層に応じてアレンジすることで、さらに効果を発揮します。

基本型をベースに、「必要な項目を足す or 引く」だけで、どんなジャンルにも対応できます。

ブログの記事構成の作り方よくある質問

「構成の重要性や作り方はわかったけど、実際にやってみると細かいところで迷ってしまう…」

そんな方も多いのではないでしょうか?

ここでは、ブログ初心者の方からよくいただく質問をピックアップし、わかりやすく回答しています。

「これって自分だけが悩んでるのかな?」と思っていた疑問も、きっと解決できるはずです。

気になるところがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ:記事構成を理解すれば、ブログはもっと楽しく書ける!

ここまで、ブログの記事構成を作るための基本から実践テクニックまでを紹介してきました。

最初は難しく感じても、記事構成を理解すれば「書く」ことが驚くほどスムーズになります。

大切なのは完璧を目指すことではなく、「記事構成を意識して書いてみる」こと。

最後に、この記事の重要ポイントを整理して振り返りましょう。

少し地味な作業もありますが、これらのステップをやってもらえれば、記事で取り上げる内容が事前に整理でき、作業がスムーズになります。

記事構成を作成する実践解説です。以下の順番を意識して記事構成を作成することで、記事全体の情報がブレず書きやすくなります。

ブログの記事構成ができれば、記事は9割完成したも同然です。

今日紹介した内容を参考に、まずは1本だけでも構成から記事を書いてみてください。

手を動かすことで、自分だけの書きやすい型が見つかります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!以下のおすすめ記事もチェックして見てくださいね!

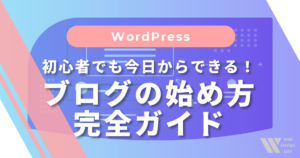

まだブログを始めていない方は以下の記事をぜひチェック!

ブログを始めたばかりの人は以下の記事をぜひチェック!